Reiterpraxis.

Lektionen reiten -

Warum?

Na logisch, wir reiten eine Dressurlektion nicht

nur, weil sie im Aufgabenheft steht und im Idealfall

auch noch Spaß macht. Jede Lektion hat

ihren Sinn, und um sie korrekt ausführen zu

können tut man gut daran, sich darüber gelegentlich

ein paar Gedanken zu machen.

Wann ist ein Reitlehrer ein guter Ausbilder? Wohl nicht, wenn sich seine Kommandos auf „Hacken tief“ und „Kopf hoch“ beschränken. Aber sicherlich auch noch nicht, wenn er nach Schema F heute das Rückwärtsrichten und morgen die Trabverstärkung üben lässt. Die verschiedenen Lektionen sind ganz gewiss nicht erfunden worden, um in bestimmter Zusammenstellung im kleinen gelben LPO-Aufgabenheft zu landen. Und ob nun fürs Turnier oder „einfach so“: Man wird niemals richtig vorankommen, wenn man zwar beschreiben kann, wie eine Übung perfekt aussieht, aber nicht weiß, wozu das Ganze eigentlich gut ist oder was man tun kann, wenn Probleme auftreten.

Auf den Punkt gebracht haben alle Dressurlektionen eigentlich nur ein Ziel: die weitere Schulung des Pferdes. Dabei geht es um Gymnastizierung, Durchlässigkeit, Beweglichkeit und vieles mehr – einzelne Aspekte, die mit einzelnen Lektionen besonders gefördert und korrigiert werden können. Das Ziel ist ein harmonisches Gesamtbild mit einem Pferd, das sich ausbalanciert, geradegerichtet, durchlässig, kraftvoll und in schöner Selbsthaltung präsentiert.

Nun gehören lange theoretische Abhandlungen sicher nicht in die Reitstunde – niemand will mit seinem Pferd in der Bahnmitte stehen und minutenlang dem dozierenden Reitlehrer zuhören. Andererseits: Nur derjenige kann die Tipps des Trainers richtig umsetzen und sein Pferd bestmöglich fördern, der zusätzlich zur richtigen Hilfengebung auch über den Zweck der Übung und über die typischen Fehler Bescheid weiß.

Ein Beispiel: Kurzkehrt

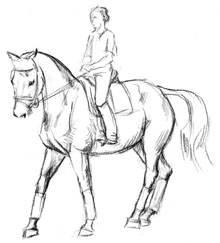

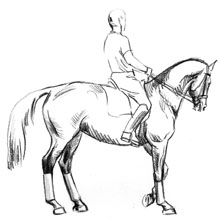

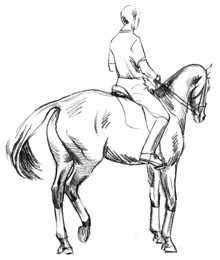

Schauen wir uns einmal als Beispiel die Kurzkehrtwendung an, die in vielen Prüfungen der Klasse L verlangt wird. Mit dieser Lektion lernen Pferd und Reiter die vorwiegend diagonale, versammelnd wirkende Hilfengebung kennen. Der Reiter bekommt außerdem ein Gefühl dafür, die Pferdeschultern zu kontrollieren, während die Übung beim Pferd Reaktionsvermögen, Geschicklichkeit und Gehorsam verbessert und sich sehr gut eignet, um das Gleichgewicht zu trainieren. Die Muskulatur von Bauch, Rücken und Oberhals wird gestärkt, die Tragkraft der Hinterhand nimmt zu.

In der korrekten Kurzkehrtwendung ist das Pferd gut aufgerichtet, in die Bewegungsrichtung gestellt und gebogen und geht im klaren Viertakt des Schrittes mit der Vorhand um die Hinterhand herum, wobei der innere Hinterfuß bei jedem Schritt deutlich in Richtung Schwerpunkt untertritt. Anders als die Wendung um die Hinterhand, die immer aus dem Halten beginnt, wird die Kurzkehrtwendung aus dem versammelten Schritt oder Trab heraus geritten.

Bei systematischer Vorbereitung durch das Reiten in Stellung, Schultervor und Volten sowie überlegter, vor allem nicht zu starker oder abrupter Hilfengebung lernen Pferde diese Lektion meist sehr leicht. Wie so oft: Wenn Fehler auftreten, gehen sie auf Kosten des Reiters. Da ist zum Beispiel der innere, am Gurt liegende Schenkel, der dafür sorgen muss, die Schrittbewegung zu erhalten. Wirkt er nicht genügend ein, kommt es zu dem relativ häufigen Verschränken der Hinterbeine: Das Pferd lässt meist gleich zu Beginn der Wendung die Hinterbeine stehen, dreht sie am Boden ein und muss sie schließlich kreuzen. Zu sehen ist dies vor allem bei Pferden, denen jegliche Vorwärtstendenz mit scharfen Paraden abgewöhnt wurde, weil der Reiter so schnell wie möglich die Wendung sehr klein reiten will.

Auch beim Schließen – das Pferd macht mit einem Hinterbein einen fehlerhaften Schritt zur Seite und kann dadurch nicht mehr flüssig und im Takt treten – spielen gefühllose einleitende Paraden ebenso eine Rolle wie die grundsätzliche Angst des Pferdes vor einer rohen Reiterhand, sodass es zu keiner konstanten Anlehnung kommt.

Die Lösung des Problems ist ganz klar: Zunächst muss die Vertrauensbasis hergestellt werden. Zur weiteren Korrektur ist alles geeignet, was die Hinterbeine in Bewegung bringt. Dazu wird die Wendung zunächst betont groß gehalten und notfalls bis zur traversalähnlichen Verschiebung auf Voltengröße geritten, damit Vortritt und Anlehnung gewährleistet sind. Wichtig: Die Lektion wird konsequent durch sofortiges Geradeausreiten abgebrochen, sobald die Hinterbeine stehen bleiben.

Immer weniger Beachtung bei Richtern und Ausbildern scheinen fehlerhaft übertretende Hinterbeine zu finden, die nicht nur die Versammlungsfähigkeit vermindern, sondern die Wendung auch unnötig vergrößern. Deshalb dürfen die Hinterbeine allenfalls während des letzten Trittes kreuzen, damit die Hinterhand auf den Hufschlag zurückkehren kann. Schuld an diesem Fehler ist meist ein zu weit hinten liegender äußerer Schenkel, der die Hinterhand traversartig nach innen schiebt. Entsprechend einfach ist auch die Korrektur: Der äußere Schenkel darf nur weiter vorn am Gurt und außerdem nur so vorsichtig einwirken, dass das Pferd allein mit der Vorhand kreuzt.

Wir sehen schon: Die paar Schritte der Kurzkehrtwendung haben es ganz schön in sich. Nicht nur als Reiter, sondern auch als Zuschauer können wir anhand dieser Lektion einiges darüber erfahren, wie weit die Feinabstimmung zwischen Reiter und Pferd entwickelt ist – und ob die beiden einen Reitlehrer an ihrer Seite haben, der mehr als nur „Hacken tief“ durch die Halle ruft. «««